1945年,新四军战士李福兴在打扫战场时,无意间发现了一名鬼子尸体上有一把枪,正当李福兴过去收缴枪支时,忽然鬼子居然活了,还一口咬住李福兴的手,准备拔枪!

1945年8月,淮南抗日根据地某村庄,抗战即将结束的消息让每个人都充满期待。然而对于新四军第四师的战士们来说,越是接近胜利,敌人的反扑就越加疯狂。

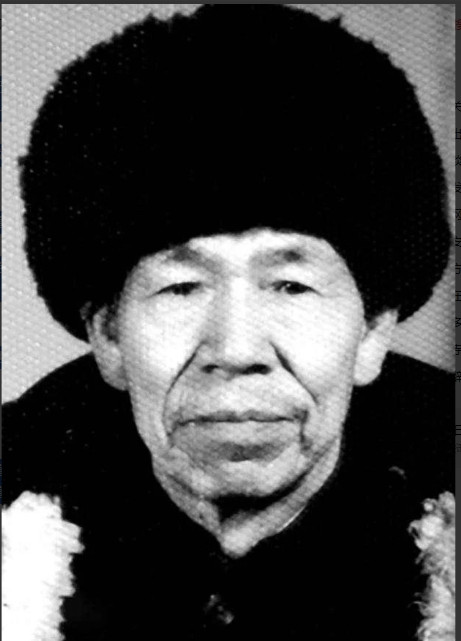

那天清晨,李福兴跟随部队清理昨夜激战后的阵地,作为班里年纪最小的战士,这种任务通常由他来承担。村头的土地庙在炮火中只剩半面墙,瓦砾中散落着各种装备。

当他走近庙门口时,看到一名日军士兵倒在石阶上,军服破烂,看起来已经没有生命迹象。按照惯例,他需要检查敌人是否彻底失去威胁,并收缴武器装备。

就在李福兴伸手去解这名日军腰间的武装带时,“尸体”突然动了。对方猛地抓住他的手腕,同时另一只手快速摸向腰间。李福兴瞬间意识到危险,立即向后跳开,大声喊道:“装死的!”

这一声警告不仅提醒了远处的战友,也暴露了日军士兵的企图。对方见偷袭失败,干脆站起身来,手中已经握着一枚手雷。李福兴毫不犹豫地扑了上去,两人在废墟中扭打成一团。

经过短暂但激烈的搏斗,李福兴成功制服了对手,当他从对方身上搜出证件和一张家庭照片时,突然明白了什么。照片上的男人穿着和服,身边是年轻的妻子和幼小的孩子,背景是盛开的樱花。

这种装死偷袭在抗战末期并不罕见,日军在败局已定的情况下,经常采用这种绝望的战术。有些是想临死前再杀几个中国人,有些则是想拉着敌人一起死。对于前线战士来说,清理战场时保持高度警觉已经成为生存本能。

李福兴后来回忆说,那一刻他想到的不是仇恨,而是战争的荒谬。一个本该在家享受天伦之乐的父亲,却要在异国他乡的废墟中做最后的挣扎。

但同情归同情,战场上的生死较量容不得半点心软。

新四军在敌后作战的八年中,像这样的遭遇数不胜数,战士们学会了在同情心和警觉性之间保持平衡,既要人道地对待俘虏和伤员,又要时刻防备敌人的诡计。

这种复杂的心理状态,正是那个特殊年代战士们的真实写照。

抗战胜利后,李福兴把那张家庭照片上交给了部队,多年后他还记得照片上那个孩子的笑脸,也常常想象如果没有战争,那个孩子现在会是什么样子。

这个故事让我们看到战争中人性的复杂面,敌人也有家庭,也有感情,但在民族存亡的关键时刻,任何温情都必须让位于胜利的需要。李福兴的经历提醒我们,和平来之不易,值得每个人珍惜。

战场上的一瞬间可能决定生死,而这样的瞬间在整个抗战期间发生了无数次。每一个细节都值得我们铭记,因为正是这些普通战士的勇敢和机警,才换来了最终的胜利。

如今我们生活在和平年代,很难想象那种随时面临生死考验的日子。但通过这些真实的故事,我们能够更好地理解历史,也更加珍惜现在的生活。

你觉得李福兴当时的选择对吗?如果是你在那种情况下,会怎么处理这种道德和现实的冲突?